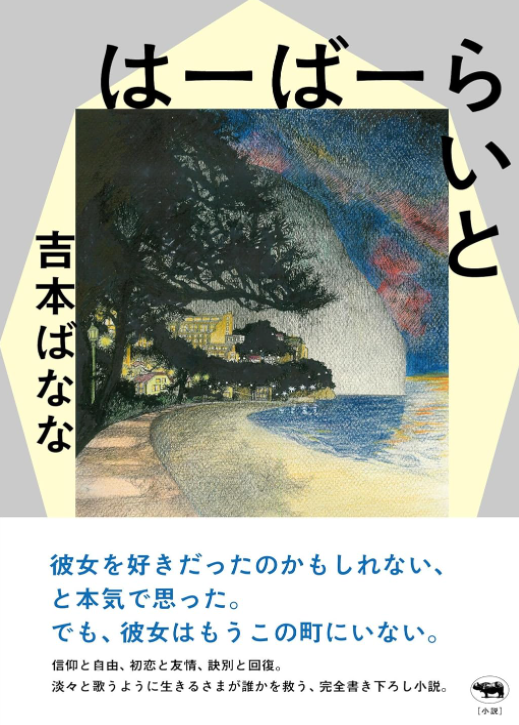

【はーばーらいと】

インフォメーション

| 題名 | はーばーらいと |

| 著者 | 吉本ばなな |

| 出版社 | 晶文社 |

| 出版日 | 2023年6月26日 |

| 価格 | 1,650円(税込) |

登場人物

・つばさ

ひばりの片想いの相手。父を亡くし、母と妹の三人で暮らす。

・ひばり

両親がカルト集団に入る。

あらすじ

※一部、ネタバレを含みます。

※本記事は要約記事ではなく、自身の言葉であらすじ及び感想を書いたものです。

音声で聴く(女優:石井めぐみさん)

中三の秋

「つばさは私の憧れなの。それがどのくらい強い気持ちかわかる?」

ひばりが小学生のときからつばさにし続けてきた告白の何回目だろう。

仲のいいふたりの気持ちは同じようでいて、全く噛み合っていなかった。

つばさのひばりに対する気持ちは妹、もしくはいとこに対するものと同じだ。

ひばりの両親はバーをやっていて、ひばりは鍵っ子だった。

ひばりのたいへんそうな家に、ひばりがひとりで帰っていく。

その中にせめてつばさのかけらがあれば、ひばりががんばれるような気がした。

ひばりの態度は、つばさを好きというよりは、好きなことを支えにしてるだけだから。

ひばりがほしいのは、親だ。

ひばりだけをこの世の何よりも愛する存在。

それほど虚しいことがあるだろうか。

中学の卒業式

ひばりとつばさが最後に会ったのは、中学の卒業式のときだった。

ひばりはしゃくりあげて泣きながらつばさに言った。

両親がひばりを置いてあっちに移住したこと。

ひばりはまだ諦めきれないから、親のもとに一度住んで、時間をかけて親を説得して一緒に戻ってくる。

だから今はいったんつばさから去るしかない、ということを。

ひばりの携帯電話の番号はもう通じない。

ひばりは親と同様に、忽然と町から消えた。

十九歳

やっとひばりの面影を忘れることができたとき、ひばりから手紙が届いた。

今どき封書で手紙が来るなんて、なかなかないことだ、なにごとなんだ、とつばさは思った。

手紙には、ヒッピーのように少人数で共同生活をしていること。

ここに来て後悔をしていること。

昔のよしみで少しだけ助けてほしいこと。

先週、上の人におしおきで指を折られたけど、親に言っても、あの人がそんなことをするはずがないと信じてくれなかったこと、などが書かれていた。

ひばりの存在はできればこのまま忘れたいものになっていた。

触らなければ平穏でいられるとつばさはわかっていた。

しかし助けを求めている事実がものぐさなつばさをなんとか奮い立たせた。

個人の意図に反する場所に縛りつけているとしたら、カルト集団からの脱会を支援する団体や弁護士を見つけることができる。

そこまでいったらもう親を巻き込まないでは進められない気がするので、母に力を貸してもらう。

当時、ひばりが実家のアパートの部屋でひとりになっているような時期、母はひばりを毎晩のように家に招き、ときには泊め、そうでないときも食べるものを持たせた。

ひばりを娘のように思っている。

五年ぶりの再会

五年ぶりくらいに会ったひばりは、日焼けしていて、見れば見るほどおばあさんみたいな不思議な痩せかたをしていて、しかし腕や足の筋肉はすごく発達していた。

シンプルな白のワンピースを着ていたが、きれいに洗濯されてはいたけれどすっかり黄ばんでいて、サイズが全く合っていなかった。

好きとか嫌いとか会えて嬉しいという以前に、痛ましくて目をそらしたかった。

こんなひばりを見たくなかったとつばさは思う。

あんなに輝いていて自由だったひばりなのに…。

つばさの母親なら、信仰を生きると決めたとしても、つばさと妹が自立してからにするだろう。

ひばりを巻き込んだのは、ひばりの両親の甘えなのだ。

親に甘えられたら、一人っ子はどうしたらいいというのだろう。

そして今回、ひばりがつばさに連絡をしようと踏み切ったのは、ずっとひばりが好きな三十代の男性と結婚する話が具体的にどんどん進んでいる、ということだった。

ひばり以外はみんな祝福していて、もちろん両親も大喜び。

ひばりは冗談じゃないと言い続けた。

こんないい話を断ろうと思うなんて、なんて親不孝だと言われ、たてついたら上の人に指を折られたのだ。

退会の手続き

「僕の実家でひばりさんの身元を引き受けることにしたので、退会の手続きを進めたいと思います。」とつばさは四十代ぐらいのマッチョな感じの男性に言った。

こいつがひばりの骨を折ったやつか、と思った。

つばさを嫌な気持ちにさせるために、結婚の話がある男性の存在をほのめかしたりして、幼稚だなと思った。

いろいろなことをむりに型にはめていると、性格の中にひずみが出るのだな、と思うとつばさはばかばかしく思えた。

迎えにいく前日に

つばさの携帯に電話がかかってきたのは、ひばりを迎えにいく前の日の朝だった。

どうか無事に早くその日が来ますように、書類の不備やひばりの両親の抗議などで足止めを食らいませんように、つばさの心のどこかにそんな不安があった。

だから着信があったとき、いやな感じがした。