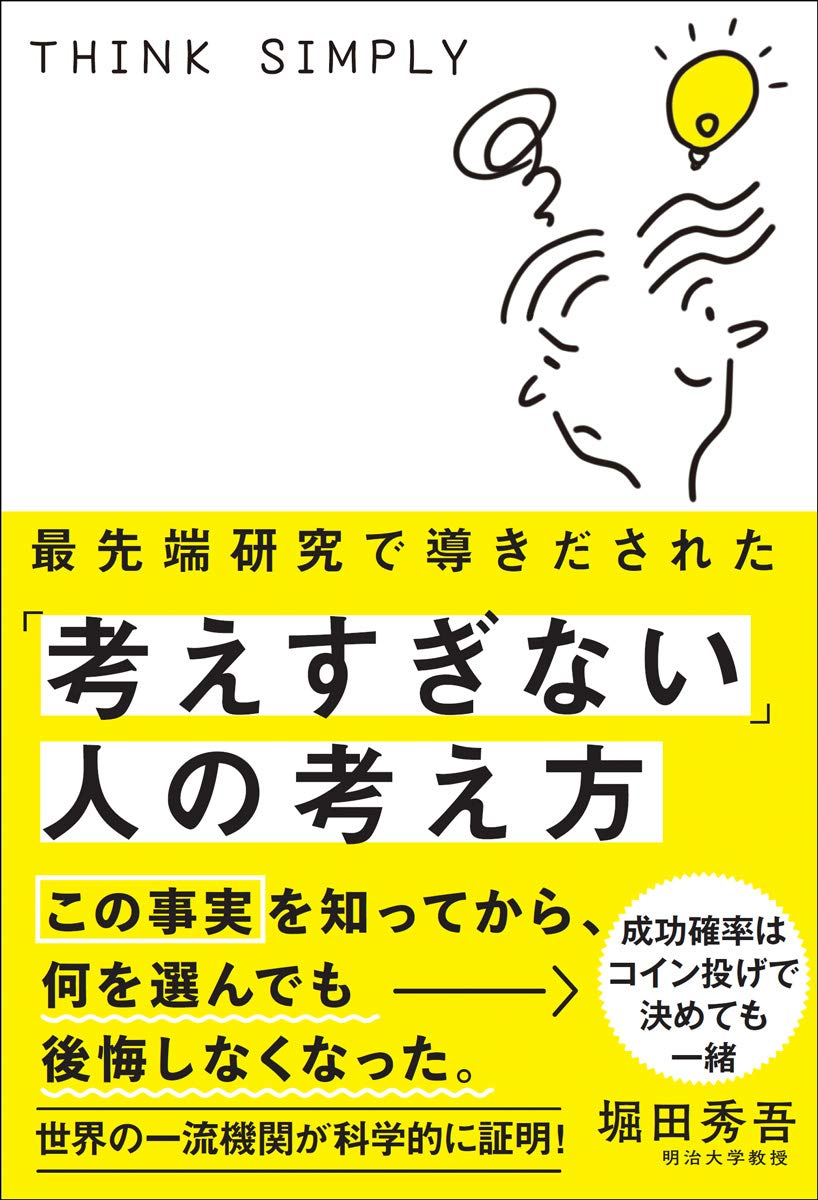

【最先端研究で導き出された「考えすぎない」人の考え方】

インフォメーション

| 題名 | 最先端研究で導きだされた「考えすぎない」人の考え方 |

| 著者 | 堀田秀吾 |

| 出版社 | サンクチュアリ出版 |

| 出版日 | 2020年08月05日 |

| 価格 | 1,650円(税込) |

「考える力」は、人間にとっての大きな武器です。

人類は考える力を手に入れることで高度な文明を築くことに成功しました。

……ですが、この考える力にも弱点があります。

それは、「考えすぎてしまう」ことです。

考えすぎると迷いが生まれ、行動が遅くなり、ネガティブな思考や感情が浮かびやすくなってしまいます。考えることは重要ですが、考えすぎは禁物。どのようにして折り合いをつければいいのでしょうか?

そこで、本書です。

この本は、世界中の研究機関の研究で明らかになった「考えすぎない方法」を全45のアクションで紹介! 一例を挙げると……

情報が多いほど、時間をかけるほど、人は合理的に判断できなくなる

(ラドバウド大学ダイクスターハウスの研究)

考えているときよりもぼーっとしているときのほうが脳は効率よく働く

(ワシントン大学レイクルの研究)

「やる」か「やらないか」の決断は、コインで決めても幸福度は変わらない

(シカゴ大学レヴィットの研究)

優秀な人ほど、優秀な人のマネをして行動や思考を効率化をしている

(南デンマーク大学アナリティスの研究)

「フェイスブックをやめる」と幸福感が増す

(コペンハーゲン大学トロムホルトの研究)

などなど。「行動を最適化」し、よりよい行動をとるための方法をわかりやすくお伝えしていきます。

引用:Amazon

ポイント

- 人はみな「不安」によって行動する。自分や家族の命を守るため、不安”という機能を使ってきたのである。

- 心配事のほとんどは起こらないし、事前準備によってさらに発生確率を下げることができる。

- ある悩みを持つ調査対象者がコイン投げをして行動するか否かを判断するという手法を取り、その結果、コイン投げに従って悩みの解決に向けて何かしらの行動を起こした人は、半年後の幸福度が高いことがわかった。

サマリー

はじめに

私たち人間が、他の生物と比べて特に優れている能力といえば「考える力」である。

人類は、本能を超えて「考える」という力を手に入れた。

そのおかげで、言語や文字、そしてモノや技術を生み出すことが出来るようになった。

高度な文明を築き上げ、生物界のピラミッドの頂点に立つようになったわけである。

「人間は考える葦である」という言葉の通り、ちゃんと考えるからこそ人間なのである。

しかし、考えることには弱点も存在する。

それは「考えすぎてしまう」ことである。

考えることはいいことではあるが、行き過ぎると迷って決断ができない、一歩踏み出せない、思い悩んでしまうといった弊害を生み出す原因にもなってしまう。

考えることはもろ刃の剣でもある。

昨今では、考え過ぎない方が、行動力や幸福感が高まり、仕事や人生にいい影響があるとされている。

多くの研究で同様の結論が導き出されている。

考えすぎない「考え方」をお伝えする。

考えすぎないコツ

不安を上手く使う

人類が地球に生まれてから、技術・テクノロジーは大きく進化したが、私たちの行動原理は全く変わっていない。

人はみな「不安」によって行動する。

自分や家族の命を守るため、”不安”という機能を使ってきたのである。

このメカニズムは旧石器時代からまったく変わっていない。

不安のエネルギーをポジティブな方向に変換して、他の人が行わないようなことをしている人たちが成果を上げて活躍している。

不安にならない人はいない。

ただ、不安や恐怖に飲み込まれずに、うまく対処する方法を持つことはできる。

考えることは素晴らしい技術であるが、考えすぎると不安が増し、時間もエネルギーも浪費するばかりである。

そうならない為に、科学に基づいた「考えすぎない考え方」を身につける必要がある。

心配事の9割は起こらない

適度な不安は危機回避、先回りの準備につながる。

しかし過度な不安は病気の原因にもなりうるやっかいなものである。

ペンシルバニア大学のボルコヴェック氏等は「心配事の79%は実際には起こらない。16%の出来事は事前に準備を起こしていれば対処が可能」という研究結果を発表している。

心配事のほとんどは起こらないし、事前準備によってさらに発生確率を下げることができる。

このように、起きもしないことに対して、消極的になってやらない理由を探す、出来ない理由を探すほど不安の解決からは程遠くなってしまう。

また、コーネル大学のギロビッチ氏とメドベック氏は、老若男女への調査で「やってしまった」後悔より「やらなかったこと」への後悔を人は強く覚えていることを導き出している。

同じ悩むであれば、積極的に悩むことが重要である。

「解決できなかったらどうしよう」ではなく、「どうすれば解決できるか」と、行動をベースに考えてみて欲しい。

結果は後からついてくるのである。