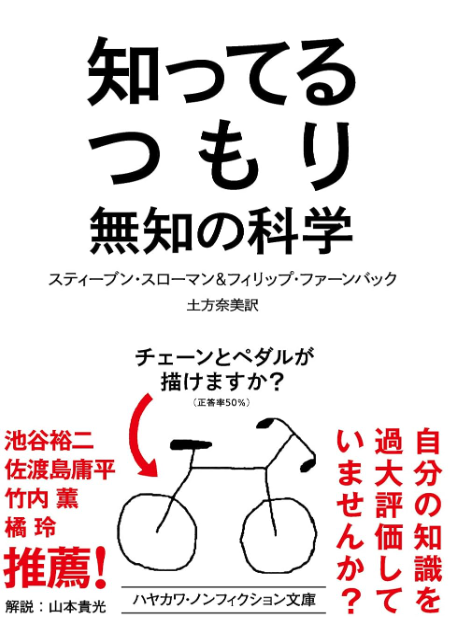

【知ってるつもり ―無知の科学―】

インフォメーション

| 題名 | 知ってるつもり ―無知の科学― |

| 著者 | 著者 スティーブン・スローマン、フィリップ・ファーンバック 訳者 土方 奈美 |

| 出版社 | 早川書房 |

| 出版日 | 2021年9月 |

| 価格 | 1,100 円(税込) |

ユヴァル・ノア・ハラリ絶賛! ビジネスパーソン必携の教養書

自転車の仕組みを説明できると思いこむ。政治に対して極端な意見を持つ人ほど政策の中身を理解していない。私たちはなぜ自分の知識を過大評価するのか? 認知科学者コンビが行動経済学から人工知能まで、各分野の研究を駆使して知性の本質に迫る。各界から絶賛を浴びたデマが氾濫する現代の必読書。解説/山本貴光

引用:早川書房

ポイント

- 人間は「自分が思っているより」無知である。問題は無知そのものではなく、無知を認識しないがゆえに厄介な状況に陥ることだ。

- 思考は、有効な行動をとるという目的のために進化した。私たちの知性は、個別のモノや状況について詳細な情報を得るようにはできていない。

- 私たちは知識のコミュニティに生きている。それゆえ自分の頭の中の知識とその外側にある知識を区別できない。そのため、たいていの人は、自分がどれだけモノを知らないかに気づいていない。

サマリー

序章

個人の知識は驚くほど浅い。

しかし、自分がどれほどわかっていないかを認識しておらず、ほとんど知らないことについて自分の意見が正しいと確信している。

たとえば、水洗トイレは先進国のたいていの家にあり、単純な装置だが、その水を流す仕組みは、ほとんどの人が知らない。

仕組みを完全に理解するには、機構だけでなく、製造方法、素材、化学、人体についての知識も必要である。

さらに価格設定のためには経済学、消費者のニーズについては心理学も必要になる。

たった一つのモノについてさえ、すべての側面に精通するのは不可能だ。

自然界の複雑な現象など、なおさらである。

ここで言いたいのは、人間は無知である、ということではない。

人間は「自分が思っているより」無知である、ということだ。

私たちは、実際よりも物事を理解していると錯覚しながら生きている。

「知っている」のウソ

説明深度の錯覚

人間には、自分は物事の仕組みをわかっていると過大評価する習性があるのだろうか。

認知科学者が、次のような方法でそれを検証した。

被験者にこのように質問する。

1 あなたはファスナーの仕組みをどれだけ理解しているか、七段階評価で答えてください。

2 ファスナーはどのような仕組みで動くのか、詳細に説明してください。

多くの人は、二つ目の質問にはほとんど何も答えられない。

続いてこう聞く。

3 もう一度、あなたはファスナーの仕組みをどれだけ理解しているか、七段階評価で答えてください。

たいていの人は、自分が仕組みをわかっていないことに気づき、評価を下げる。

これは要するに「自分が思っていたほど知らなかった」と言っているのに等しい。

これこそが「説明深度の錯覚」の本質である。